めっきの機能

めっき表面には、保護性の緻密な酸化皮膜が時間の経過とともに形成され、腐食の進行を抑える働きがあります。 めっき皮膜にキズが生じても、周りの亜鉛が陽イオンとなって鉄の腐食を抑え、電気化学的に保護する犠牲防食作用を有しています。

めっきの皮膜組織

■組織断面の顕微鏡写真

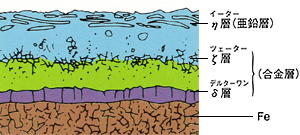

■溶融亜鉛めっき断面図

- ・最上部のη(イーター)層は軟らかく、強靱で延展性に富み変形加工を受けても破れないのが特長です。

- ・ζ(ツェーター)層は皮膜層中、もっとも顕著な結晶をもつ柱状組織であります。

- ・δ(デルターワン)層は綿密な組織を示し、複雑な構造をもち、靱性・延性に富んでいるのが特長です。

溶融亜鉛めっきの耐食性

1.大気中の耐食性

大気中の溶融亜鉛めっきの耐食性は優れており、同一条件で使用される場合の寿命は、そのめっきの付着量にほぼ比例します。 ただし、構造体の上下左右など、部位毎にさらされる環境が異なれば耐食性に差が生じます。(例えば、結露しやすい部位と、結露しない部位、地面と接している部位と、接していない部位など。) 大気中の環境が変化しますと、溶融亜鉛めっきの寿命も変化します。 下表はその例を示したものです。| 暴露試験地域 | 平均腐食速度[g/m²・年] | 耐用年数[年] | (参考)平均腐食速度[µm/年] |

|---|---|---|---|

| 都市工業地帯 | 8.0 | 62 | 1.1 |

| 田園地帯 | 4.4 | 113 | 0.6 |

| 海岸地帯 | 19.6 | 25 | 2.7 |

- ※表の数値は、(一社)日本溶融亜鉛鍍金協会による10年間(1992~2002年)の大気ばく露試験結果に基づいて算出

- ※耐用年数は、亜鉛付着量550g/m²の場合であり、めっき皮膜の90%が消耗するまでの期間を算出

2.水中での耐食性

水中で溶融亜鉛めっきが耐食性を示すのは、主にpH6~12、水温50°C以下の範囲です。 含有塩類も多少の影響を及ぼし、軟水中よりもカルシウム塩類を含有する硬水中のほうが耐食性はよくなります。 腐食速度は、水質に影響されますが、一般には30~100g/m²・年と(4.2µm/年~13.9µm/年)報告されています。

3.海水中での耐食性

海水中では、同濃度の食塩水中より耐食性はよくなります。 これは、海水中のマグネシウム塩類が腐食抑制作用をもつためと報告されています。 腐食速度は、100~200g/m²・年(13.9µm/年~27.8µm/年)程度ですが、浸漬後1年以上になると、めっき表面にできる緻密な生成物のために腐食速度は半減します。

4.地中での耐食性

地中の耐食性は、土壌の性質によって支配されます。 無機質酸化性土壌中で、550g/m²(膜厚76.4µm)のめっきは、実績として10年以上の耐食性を示しています。 無機質の還元性土壌中では、これより付着量の多いものがよく、有機質の強還元性土壌中では、更に付着量の多いものが要求されます。

5.特殊環境での耐食性

溶融亜鉛めっきの腐食は、海塩粒子、凍結防止剤として使用される塩化ナトリウム及び塩化カルシウムによって促進されます。 一例として、海岸から30~40m離れた場所で実施されたばく露試験では、風の強い日には溶融亜鉛めっき試験片に直接海水飛まつが当たるような場所で、溶融亜鉛の腐食速度は39.8g/m²・年(5.5µm/年)と非常に大きい値を示しています。 また、冬季に凍結防止剤として塩化ナトリウムが散布されるような場所での溶融亜鉛めっきの腐食減量も、20.1g/m²・年(2.8µm/年)と大きくなっています。※引用:JIS H8641:2021 溶融亜鉛めっき 解説 7項b) 溶融亜鉛めっきの耐食性